1. 保食命の概要

保食命(うけもちのみこと)は、日本神話における食物の神であり、特に食の豊かさや生命の源として信仰されています。彼女は、食物を創造し、豊かな恵みをもたらす神として、古代から多くの人々に崇敬されてきました。保食命は、農業や漁業を営む人々にとって非常に重要な存在であり、食物の守護神として日本各地で信仰されています。

2. 保食命の神話的背景と役割

2.1 保食命の誕生と神話

保食命は、食物を生み出す神として、『古事記』や『日本書紀』に登場します。彼女は、天照大神(あまてらすおおみかみ)や月読命(つくよみのみこと)に食物を提供する役割を担っていました。しかし、『日本書紀』によれば、月読命が保食命を訪れた際、彼女が鼻や口、尻から食べ物を出して提供したことに怒り、月読命によって殺されてしまいます。その体からは、稲、粟、蚕などが生じ、これが五穀や養蚕の起源とされています。

2.2 五穀豊穣と保食命の神徳

保食命の神話は、五穀豊穣と深く結びついています。彼女が生み出した食物は、後に日本の農業の基礎を築き、人々にとって欠かせない存在となりました。保食命は、その神徳により、豊作や食物の安定供給を願う農業の守護神として広く信仰されています。彼女の神徳は、食物が生まれる過程や自然の恵みを象徴するものとされています。

3. 保食命の役割と信仰

3.1 食物の守護神としての保食命

保食命は、食物の守護神として、日本の多くの地域で信仰されています。彼女の神徳は、農業だけでなく、漁業や狩猟など、あらゆる食物の生産に関わる人々にとって重要です。保食命を祀る神社では、豊作や漁獲の安全を祈願する祭りが行われ、地域社会において食物の恵みが感謝されています。

3.2 家庭と地域の守護神としての信仰

保食命は、家庭の守護神としても信仰されています。彼女の神徳は、家庭内での食物の安定供給や食卓の平和をもたらすとされ、多くの家庭で崇敬されています。また、地域社会においても、食物の恵みを守る神として、地域の発展や繁栄を願う際に保食命が崇められています。

4. 保食命を祀る神社とその信仰

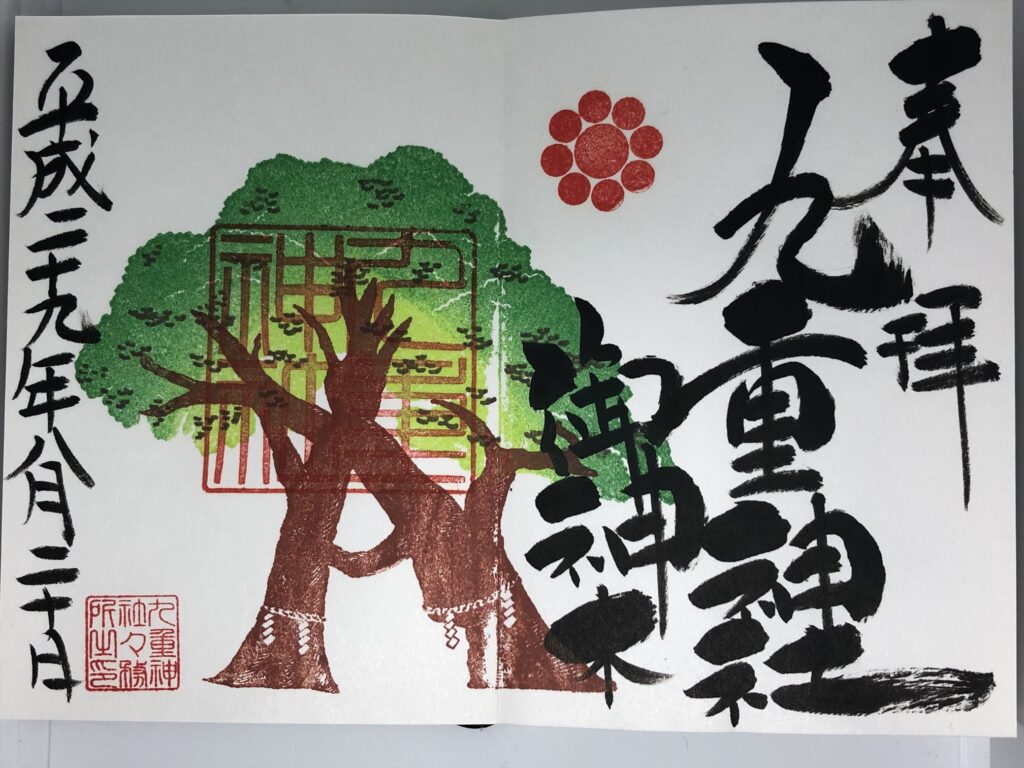

4.1 保食命を祀る主要な神社

保食命を祀る神社には、全国各地に多くの例があります。特に、京都府の伏見稲荷大社や、大阪府の住吉大社などが有名で、これらの神社では、五穀豊穣や食物の守護を願う多くの参拝者が訪れます。また、農村地域では、保食命を祀る神社が農業の守護神として重要視され、地域の祭りや儀式が行われています。

4.2 保食命の祭りとその意義

保食命を祀る神社では、毎年、五穀豊穣を願う祭りが行われています。これらの祭りでは、地域の人々が集まり、保食命に感謝し、豊作や食物の安定を祈願します。特に、稲作の収穫期には、感謝祭としての神事が行われ、その地域の伝統や文化が守られています。

5. 保食命の文化的意義と現代における影響

5.1 日本文化における保食命の意義

保食命は、日本の食文化において非常に重要な存在です。彼女の神徳は、食物が人々の生活を支える基盤であることを象徴しており、食物に対する感謝の念を強く示しています。保食命の信仰は、日本の食文化や農耕文化に深く根付いており、食物を大切にする精神を伝え続けています。

5.2 現代における保食命の信仰とその影響

現代においても、保食命への信仰は続いており、特に農業や漁業に携わる人々にとって重要な神とされています。また、食の安全や持続可能な食文化の確立が求められる中で、保食命の神徳は再評価されています。保食命を祀る神社や祭りを通じて、自然の恵みを大切にし、未来の世代へとつなぐための活動が行われており、その影響は今後も続いていくことでしょう。

このように、保食命は日本神話における食物の神として、その神話と信仰が日本の食文化や農耕文化と深く結びついています。彼女の神徳は、食物の豊かさと生命を守る存在として、今なお多くの人々に信仰されています。