1. 須佐之男命の概要

須佐之男命は、日本神話に登場する荒々しい性格と数々の英雄譚で知られる男神です。『古事記』や『日本書紀』といった古代の文献において、須佐之男命は風、嵐、海を司る神として描かれています。また、神仏習合の時代には牛頭天王(ごずてんのう)と同一視され、祇園信仰の中心的存在として崇められました。

2. 須佐之男命の誕生と神話的背景

2.1 須佐之男命の誕生と神産み

須佐之男命は、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)の間に生まれた神です。『古事記』によると、伊邪那岐命が黄泉の国から戻り、身を清めるために禊(みそぎ)を行った際、彼の鼻から須佐之男命が生まれました。同時に、須佐之男命の兄姉にあたる天照大神(あまてらすおおみかみ)と月読命(つくよみのみこと)も誕生しました。

2.2 三貴子としての須佐之男命

須佐之男命は、天照大神、月読命とともに「三貴子(さんきし)」と呼ばれ、日本神話において重要な役割を果たす神々の一柱です。『日本書紀』では、伊邪那岐命が三貴子にそれぞれの役割を分担させ、須佐之男命には海や夜の世界を治めるように命じました。しかし、須佐之男命は母である伊邪那美命がいる根の国(黄泉の国)へ行きたいと望み、父神の怒りを招くことになります。

3. 高天原での須佐之男命の波乱と天岩戸神話

3.1 天照大神との誓約とその結果

須佐之男命は、高天原(たかまがはら)にいる姉の天照大神に別れを告げるために訪れますが、天照大神は弟が攻め込んできたと誤解し、武装して迎えます。須佐之男命は潔白を示すため、天照大神と誓約(うけひ)を行い、その結果として自らの正当性を証明します。

3.2 須佐之男命の粗暴な行動と天岩戸事件

誓約により潔白を証明したものの、須佐之男命は高天原で粗暴な行動を繰り返し、田畑を荒らし、天照大神の織物を作る女性に危害を加えるなど、次第にエスカレートしていきました。これに恐怖を抱いた天照大神は、天の岩屋(いわや)に隠れ、世界が暗闇に包まれてしまいます。この事件は「天岩戸神話」として広く知られており、日本神話の中でも非常に重要なエピソードの一つです。

3.3 須佐之男命の追放とその影響

天照大神が天岩戸に隠れたことで、高天原と地上は暗闇に包まれ、生命が危機に直面しました。神々の協力によって天照大神が再び姿を現し、光が戻ったものの、この事件の責任を問われた須佐之男命は、高天原から追放され、地上に降りることとなりました。

4. 出雲での須佐之男命の英雄譚と八岐大蛇退治

4.1 須佐之男命の出雲降臨とクシナダヒメとの出会い

高天原を追放された須佐之男命は、出雲の地に降り立ちます。そこで彼は、美しい少女クシナダヒメと出会いました。クシナダヒメは巨大な怪物、八岐大蛇(ヤマタノオロチ)の生贄にされる運命にありましたが、須佐之男命は彼女を救うことを決意します。須佐之男命はクシナダヒメを櫛に変え、彼の髪に挿して安全を確保しました。

4.2 八岐大蛇退治と草薙剣の誕生

須佐之男命は、八岐大蛇に酒を飲ませて酔わせ、その後、八つの頭を一つずつ切り落として退治しました。この時、八岐大蛇の尾から現れたのが、後に草薙剣(くさなぎのつるぎ)と呼ばれる剣です。この剣は、須佐之男命から天照大神に献上され、三種の神器の一つとして天皇家に伝えられることになりました。

5. 須佐之男命の文化的意義と神話の広がり

5.1 日本初の和歌と文化英雄としての須佐之男命

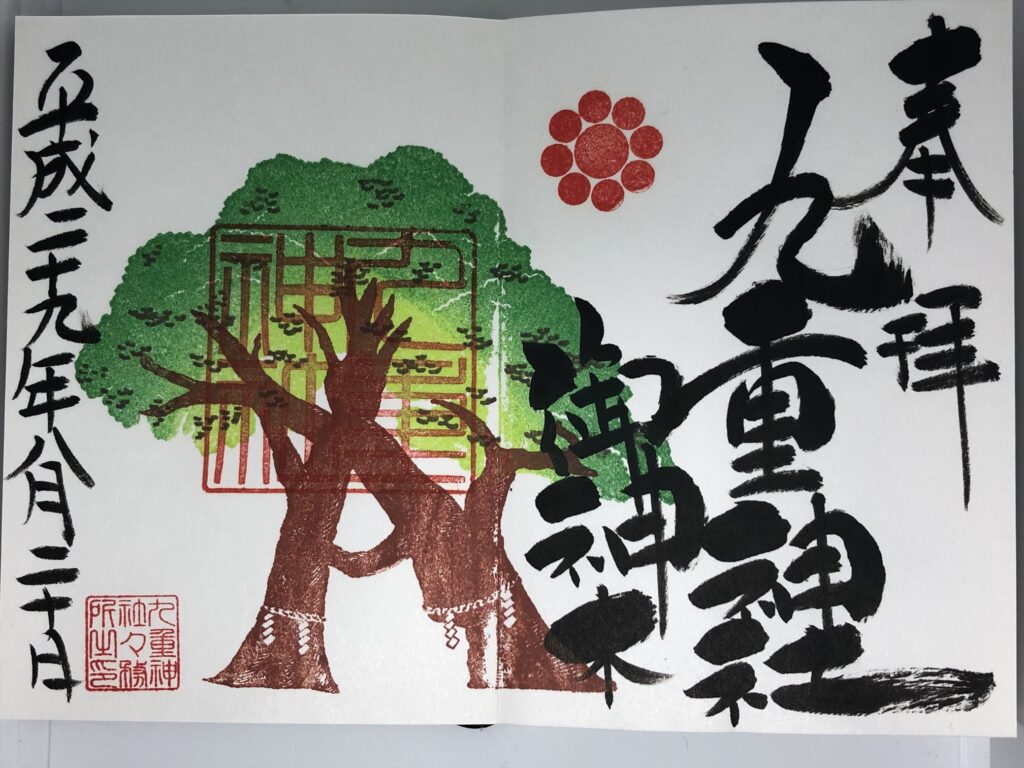

須佐之男命は、出雲の地でクシナダヒメと新しい生活を始め、そこで「八重垣(やえがき)」を築きました。この時に詠んだ「八雲立つ~」という歌は、日本最古の和歌とされています。この和歌は、須佐之男命が単なる荒神ではなく、日本文化の一部を形成した文化英雄であることを示しています。また、彼は木の種類ごとに用途を定めるなど、自然との調和を図る役割も果たしていました。

5.2 須佐之男命と新羅の関係

須佐之男命には、渡来神としての側面もあります。『日本書紀』の一書では、須佐之男命が新羅の曽尸茂梨(そしもり)という地に降り立ち、そこから日本に渡ったとされています。このため、須佐之男命が新羅から渡来した神であるという説も存在し、彼の神格には多様な背景があると考えられています。

6. 須佐之男命を祀る神社とその信仰

6.1 須佐之男命を主祭神とする神社

須佐之男命は、日本各地の神社で主祭神として祀られています。中でも有名な神社には、島根県出雲市の須佐神社、京都府京都市の八坂神社、埼玉県さいたま市の氷川神社が挙げられます。これらの神社では、須佐之男命の強大なエネルギーと彼の英雄譚が深く崇拝され、毎年多くの参拝者が訪れます。特に、京都の祇園祭は須佐之男命信仰の象徴的な行事として知られ、その神威は現代にまで受け継がれています。

6.2 祇園信仰と牛頭天王との習合

須佐之男命は、仏教との習合により牛頭天王と同一視されるようになり、祇園信仰の中心的な存在となりました。牛頭天王は、祇園精舎の守護神であり、疫病退散の神としても広く信仰されました。神仏習合の影響を受けたこの時代、多くの祇園社や天王社で須佐之男命が祀られるようになりました。明治時代の神仏分離令によって、これらの神社は八坂神社や素盞嗚(すさのお)神社などに改称されましたが、須佐之男命への信仰は今日まで続いています。