1. 菅原道真の概要

菅原道真(すがわらのみちざね)は、平安時代の日本における学者、詩人、政治家で、学問の神「天神様(てんじんさま)」として広く知られています。彼は、幼少期から学問に優れ、官僚としても高い評価を受けましたが、政治的な対立から無実の罪で太宰府に左遷され、その後に非業の死を遂げました。死後、道真を祀る天満宮が各地に建立され、特に学問の神として受験生や学者たちから厚く信仰されています。

2. 菅原道真の生涯と政治的背景

2.1 菅原道真の誕生と学問への道

菅原道真は、845年に京都で生まれました。彼は菅原氏の出身で、幼い頃から漢詩や文章に秀でており、学問の才能を発揮しました。彼の家系は学問に優れた一族であり、道真もその伝統を受け継ぎ、早くから朝廷での仕官を果たします。

2.2 政治家としての活躍と太宰府への左遷

道真は、学問の才能を認められ、朝廷で昇進を続けました。特に宇多天皇や醍醐天皇の信任を得て、右大臣にまで昇進します。しかし、藤原氏との政治的対立が激化し、901年には藤原時平の讒言によって無実の罪を着せられ、九州の太宰府に左遷されます。この左遷は、道真にとって非常に苦しいものであり、彼はその地で無念のうちに没しました。

3. 菅原道真の死後と怨霊伝説

3.1 菅原道真の怨霊としての復讐

道真の死後、京都では彼に関する怨霊伝説が広がります。彼が亡くなった後、京都で不吉な出来事が続き、彼を祀ることで災厄を鎮めようとする動きが生まれました。これにより、道真を祀る天満宮が各地に建立されるようになりました。特に京都の北野天満宮は、道真を祀る代表的な神社として有名です。

3.2 天満宮と学問の神としての信仰

菅原道真が祀られる天満宮は、特に学問の神として信仰されています。道真の学問に対する情熱と才能が評価され、受験生や学者たちが道真を信仰し、合格祈願や学問成就を願うために参拝に訪れます。彼の死後、道真の怨霊が鎮められ、天神様としての地位が確立されました。

4. 菅原道真を祀る神社とその信仰

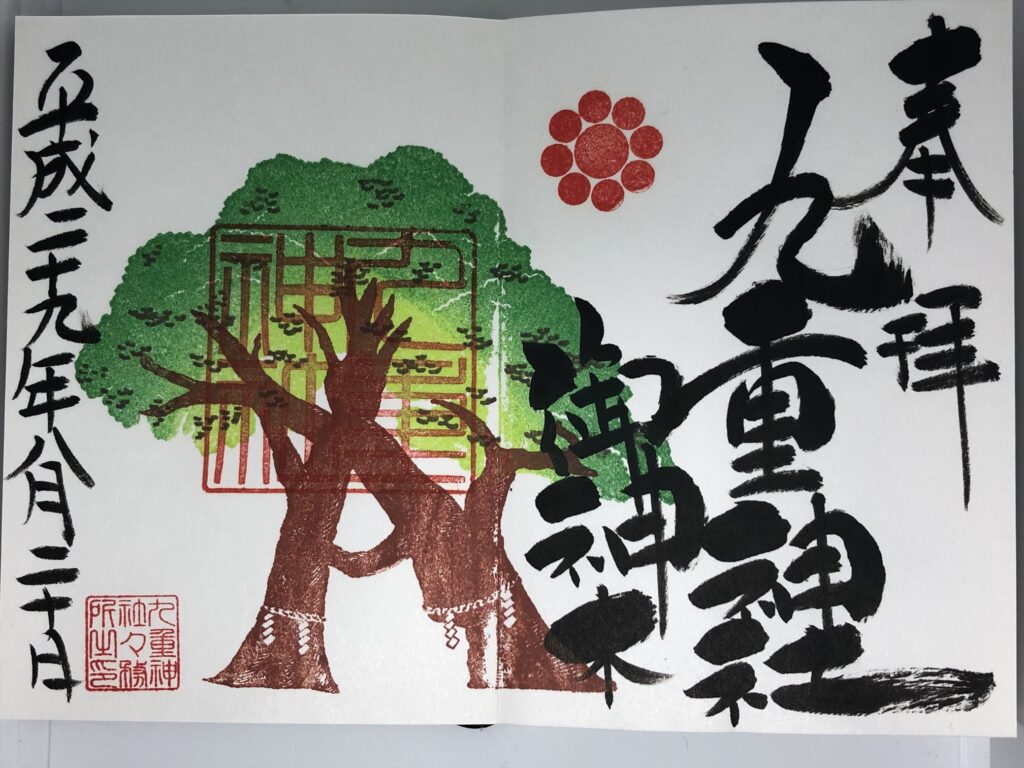

4.1 北野天満宮と全国の天満宮

菅原道真を祀る最も有名な神社は、京都市にある北野天満宮です。北野天満宮は、道真の霊を鎮めるために建立され、学問の神として多くの信者が訪れます。また、全国には約12,000社の天満宮が存在し、それらはすべて道真を主祭神として祀っています。これらの神社では、学問成就、試験合格、学業の向上を願う参拝者が多く集まり、その信仰は今もなお続いています。

4.2 天満宮での祭りと行事

天満宮では、毎年様々な祭りや行事が行われています。特に、1月の「初天神」や、道真の命日にあたる6月25日の「天神祭」などが有名で、多くの参拝者が訪れます。これらの祭りでは、学問や文化に関する奉納や祈願が行われ、道真の神徳に感謝し、その精神を継承する機会となっています。

5. 菅原道真の文化的意義と現代における影響

5.1 菅原道真と日本の学問文化

菅原道真は、日本の学問文化において重要な存在です。彼の学問に対する情熱と努力は、後世の日本人に大きな影響を与え、学問の神として広く崇敬されました。道真が漢詩や文章に優れていたことから、日本の文学や詩歌の発展にも寄与しました。彼の業績は、学問を大切にする日本の文化に深く根付いています。

5.2 現代における菅原道真の信仰と影響

現代においても、菅原道真への信仰は広く続いています。特に受験シーズンには、天満宮に多くの受験生が訪れ、道真の神徳にすがって合格祈願を行います。また、道真の精神は教育や文化の分野でも尊敬されており、彼の名前にちなんだ学校や図書館も存在します。道真の遺した教えや精神は、現代の日本人にとっても重要な意味を持ち続けています。