1. 応神天皇の概要

応神天皇(おうじんてんのう)は、日本の第15代天皇であり、古代史において非常に重要な存在です。彼は、日本国内の統治や外交、文化の発展に大きく寄与したことで知られています。また、応神天皇は、八幡神(はちまんしん)としても神格化され、武運や国家の守護神として広く信仰されています。彼の治世は、国内の統一と文化的発展が進んだ時期として評価されています。

2. 応神天皇の生涯と業績

2.1 応神天皇の出生と家系

応神天皇は、第14代仲哀天皇と神功皇后(じんぐうこうごう)の子として生まれました。出生時の名は誉田別尊(ほむたわけのみこと)であり、彼の誕生には多くの神話的要素が含まれています。応神天皇は、幼少期からその才知が認められ、やがて天皇として即位しました。

2.2 応神天皇の治世と統治

応神天皇の治世は、4世紀頃とされ、日本国内の統一が進んだ時期として知られています。彼は、全国各地に政令を布き、地方豪族の支配を強化しました。また、韓半島との交流を深め、新羅や百済といった国々との外交関係を築き、文化や技術の交流を促進しました。この時期、日本には渡来人が多く移住し、彼らがもたらした技術や文化が国内に浸透したとされています。

2.3 応神天皇の文化的影響

応神天皇の時代には、さまざまな文化や技術が日本に導入されました。特に、織物や農業技術、鉄器の製造技術などが伝えられ、日本の文化や産業の発展に大きく寄与しました。また、彼の治世においては、仏教の伝来が始まる前の日本古代文化が花開いた時期ともされ、後の日本文化の基礎を築く重要な役割を果たしました。

3. 応神天皇の神格化と八幡神信仰

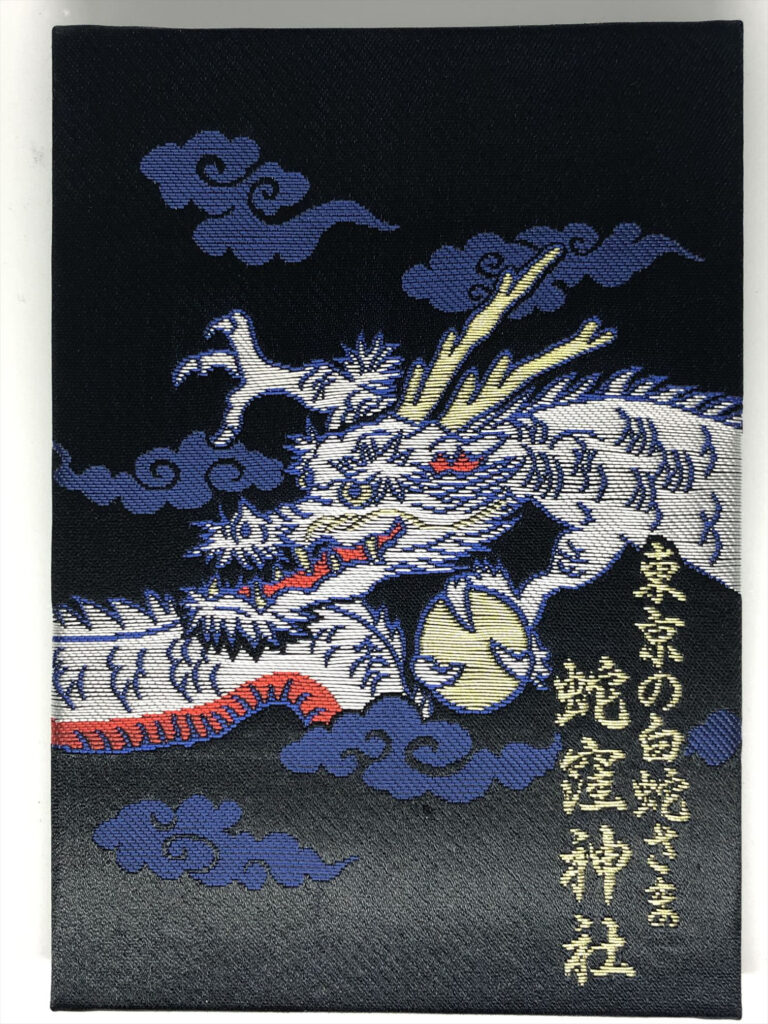

3.1 応神天皇の神格化と八幡神

応神天皇は、死後に神格化され、八幡神として崇敬されるようになりました。八幡神は、武運長久や国家の守護神として信仰され、日本各地に多くの八幡宮が建立されました。八幡神としての応神天皇は、特に戦国時代の武将たちから厚く信仰され、戦勝祈願の対象として広く崇められました。

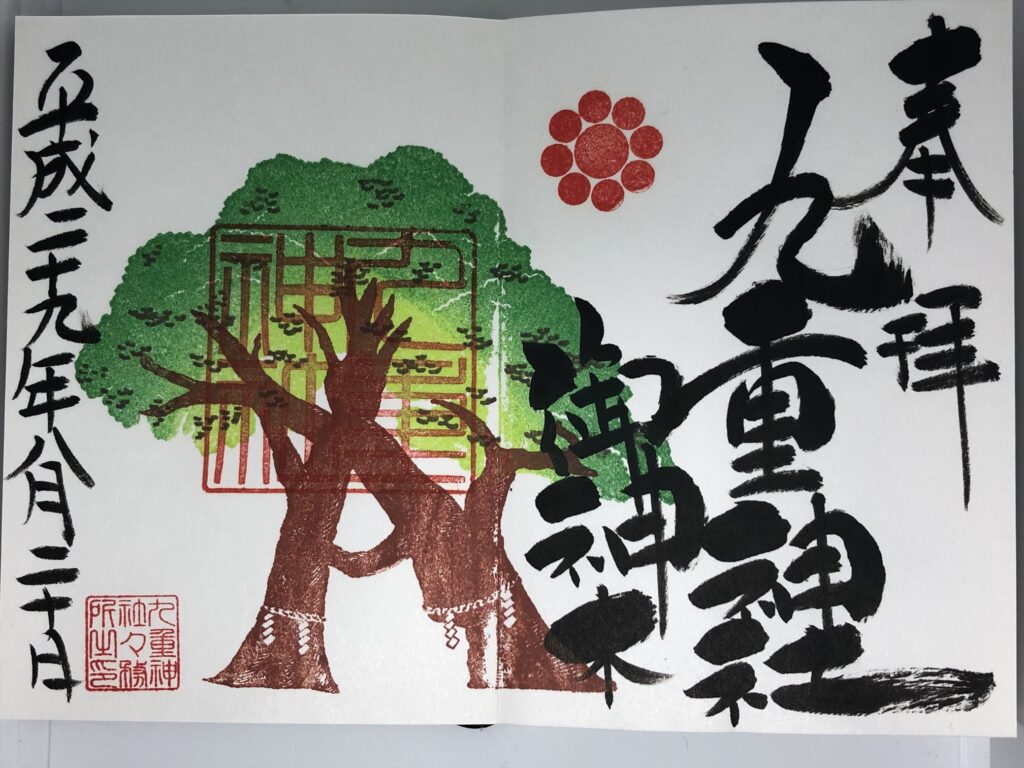

3.2 八幡宮と応神天皇の信仰

応神天皇を祀る代表的な神社には、大分県宇佐市にある宇佐神宮があります。宇佐神宮は、日本全国の八幡宮の総本宮とされ、古くから多くの信者が訪れる神社です。また、京都の石清水八幡宮や福岡の筥崎宮なども有名で、これらの神社では、応神天皇を主祭神として、国家の平安や武運長久を祈願する多くの参拝者が訪れます。

4. 応神天皇の文化的意義と現代における影響

4.1 応神天皇と日本の武士文化

応神天皇は、八幡神として武士の守護神とされ、特に戦国時代には武士たちから厚く信仰されました。彼の神徳は、戦勝祈願や家内安全、そして国家の守護を願う人々にとって重要なものとされ、その影響は現代においても続いています。

4.2 現代における応神天皇の信仰と影響

現代においても、応神天皇への信仰は続いており、八幡神としての信仰は広く浸透しています。全国の八幡宮では、毎年多くの参拝者が訪れ、応神天皇の神徳に感謝し、祈願を行っています。特に、正月や秋祭りなどの節目には、八幡神を祀る神社が賑わい、多くの人々が参拝に訪れます。