1. 瓊々杵尊の概要

瓊々杵尊(ににぎのみこと)は、日本神話における重要な神であり、天照大神(あまてらすおおみかみ)の孫にあたる神として知られています。彼は「天孫降臨」の神話に登場し、天界から地上に降り立ち、初代天皇である神武天皇へと繋がる皇室の祖先とされています。瓊々杵尊は、農業や豊穣、統治の象徴として、日本の国土を治める神として崇められています。

2. 瓊々杵尊の誕生と神話的背景

2.1 瓊々杵尊の誕生と神々の系譜

瓊々杵尊は、天照大神の孫であり、天照大神の子である正勝吾勝勝速日天忍穂耳命(まさかつあかつかちはやひあめのおしほみみのみこと)と、栲幡千千姫命(たくはたちぢひめのみこと)との間に生まれました。彼の誕生は、天照大神が自らの後継者として地上を治めるべく選んだものであり、彼の子孫が日本の皇室を形成することとなります。

2.2 天孫降臨と地上への降臨

瓊々杵尊は、天照大神から三種の神器(鏡、剣、玉)を授けられ、それらを持って高天原から地上に降り立ちます。この「天孫降臨」のエピソードは、日本神話において非常に重要な意味を持ち、天皇の正当性と神聖性を象徴しています。瓊々杵尊は、九州の高千穂(たかちほ)に降臨し、そこから日本の国土を治めることが始まります。

3. 瓊々杵尊の役割と神話

3.1 地上統治の始まりと木花開耶姫との結婚

地上に降り立った瓊々杵尊は、木花開耶姫(このはなさくやひめ)と出会い、彼女を妻としました。木花開耶姫は、火の神である火之迦具土神(ほのかぐつちのみこと)の娘であり、美しい姿と豊穣の象徴として知られています。彼らの結婚は、地上における繁栄と統治の象徴であり、二人の間に生まれた子供たちが、後の天皇へと繋がる皇統の始まりとされています。

3.2 三種の神器と皇統の継承

瓊々杵尊が天照大神から授けられた三種の神器(八咫鏡、天叢雲剣、八尺瓊勾玉)は、皇位の象徴として重要な意味を持っています。これらの神器は、瓊々杵尊の地上統治と彼の子孫による皇位継承を正当化するものであり、現在でも皇室に伝えられています。このように、瓊々杵尊は皇位と国土の神聖性を体現する神として、日本神話において重要な位置を占めています。

4. 瓊々杵尊を祀る神社とその信仰

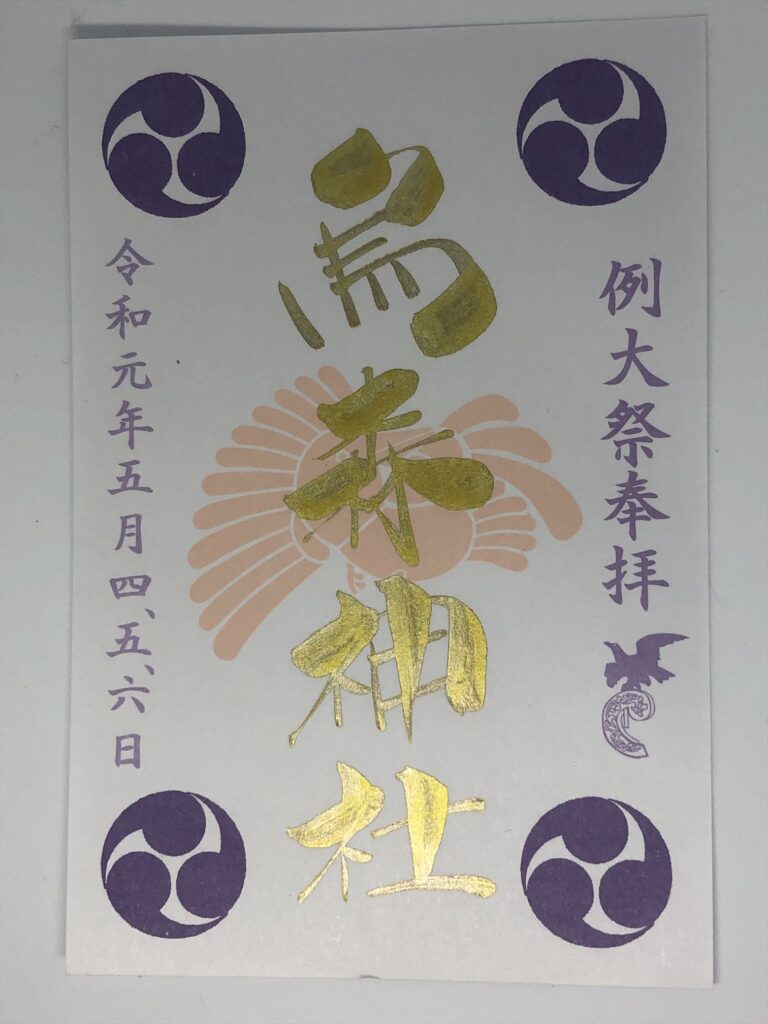

4.1 瓊々杵尊を祀る主要な神社

瓊々杵尊は、日本各地の神社で主祭神として祀られています。中でも特に有名なのは、宮崎県の霧島神宮や、鹿児島県の高千穂神社です。霧島神宮は、瓊々杵尊が降臨したとされる霧島連山のふもとにあり、毎年多くの参拝者が訪れます。これらの神社では、瓊々杵尊の神徳に感謝し、国土の平安と繁栄を祈願する祭りが行われています。

4.2 天孫降臨の伝承と地域信仰

瓊々杵尊の天孫降臨に関する伝承は、九州地方を中心に広く伝わっており、特に宮崎県や鹿児島県では、彼の神話に基づく祭りや行事が盛んに行われています。これらの地域では、瓊々杵尊がもたらした豊穣と統治の象徴としての信仰が深く根付いており、現代においても多くの人々が彼に敬意を払い、祈りを捧げています。

5. 瓊々杵尊の文化的意義と現代における影響

5.1 皇室と瓊々杵尊の関係

瓊々杵尊は、天照大神の孫として皇室の祖先神とされており、日本の皇位継承における正当性を象徴する存在です。彼が地上に降り立ち、国土を治めたという神話は、天皇が神の子孫であるという信仰に基づき、皇室の神聖性を強調しています。現代においても、この神話は皇室の存在意義を支える重要な要素となっています。

5.2 瓊々杵尊の現代における信仰と影響

現代においても、瓊々杵尊への信仰は広く続いています。特に霧島神宮や高千穂神社といった関連する神社には、多くの参拝者が訪れ、瓊々杵尊の神徳を仰ぎ見ています。また、彼の神話に基づく文化や伝承は、地域社会において重要な役割を果たしており、祭りや行事を通じて現代の日本人の生活に深く根付いています。