1. 木花咲耶姫命の概要

木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)は、日本神話における花の女神であり、特に桜の花の象徴として広く知られています。彼女は、富士山の女神としても信仰され、その美しさと生命力を象徴する存在です。木花咲耶姫命は、天孫降臨において重要な役割を果たし、農業や豊穣を司る神としても崇敬されています。また、彼女は火の中で無事に出産をした神話でも知られ、その清らかさと強さが日本全国で広く信仰されています。

2. 木花咲耶姫命の神話的背景と役割

2.1 天孫降臨と木花咲耶姫命

木花咲耶姫命は、高天原から地上に降臨した天孫・瓊々杵尊(ににぎのみこと)の妻として知られています。彼女は、美しさと豊穣を象徴する神であり、瓊々杵尊との間に火照命(ほでりのみこと)、火須勢理命(ほすせりのみこと)、火遠理命(ほおりのみこと)という三神を生みました。木花咲耶姫命の結婚と出産は、天皇家の祖先神話の一部として重要な意味を持ち、日本の自然や生命の豊かさを象徴しています。

2.2 火中出産の神話

木花咲耶姫命は、夫である瓊々杵尊から自分の子供の父親が疑われた際、潔白を証明するために、自らの身体に火を放ち、その中で無事に三柱の神々を出産しました。この神話は、木花咲耶姫命の清らかさと強さを象徴するものであり、彼女の名が「咲く花」を意味するように、命の誕生と繁栄を表すものとされています。

3. 木花咲耶姫命の役割と信仰

3.1 花と豊穣の女神としての木花咲耶姫命

木花咲耶姫命は、特に桜の花を象徴する神として、日本の春の象徴でもあります。彼女の神徳は、花が咲き誇る春の訪れや、農業における豊穣をもたらすものとされています。農業に従事する人々にとって、木花咲耶姫命は作物の豊作を祈願する守護神として重要な存在であり、桜の花が咲く季節には、彼女に感謝し、祈願する祭りが各地で行われます。

3.2 家庭と母性の守護神としての信仰

木花咲耶姫命は、出産の神話からも分かるように、母性と家庭の守護神としても信仰されています。彼女の清らかさと強さは、家庭の平和や子供の健康を守る神徳とされ、特に女性や母親たちから崇敬されています。また、家庭の繁栄や安全を願う際に、木花咲耶姫命に祈りを捧げる人々が多く、彼女の信仰は現代でも広がっています。

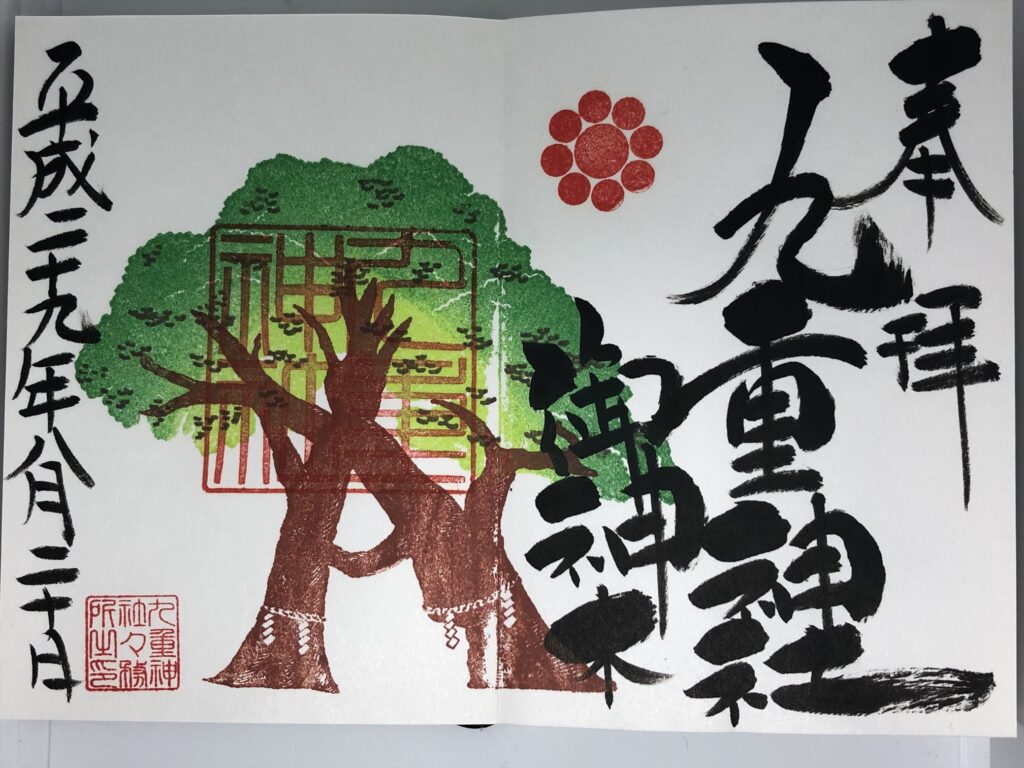

4. 木花咲耶姫命を祀る神社とその信仰

4.1 木花咲耶姫命を祀る主要な神社

木花咲耶姫命を祀る代表的な神社には、富士山本宮浅間大社があります。富士山本宮浅間大社は、富士山の麓に位置し、木花咲耶姫命を主祭神として祀る神社です。富士山そのものが彼女の象徴とされ、登山者や参拝者が多く訪れます。また、全国の浅間神社でも木花咲耶姫命が祀られており、彼女の神徳が広く信仰されています。

4.2 桜祭りと木花咲耶姫命の神徳

木花咲耶姫命を祀る神社では、桜の花が咲く春に多くの祭りが行われます。これらの祭りでは、桜の美しさと共に、農作物の豊作を祈願する儀式が行われ、地域の人々が集まり、彼女の神徳に感謝します。桜祭りは、木花咲耶姫命の神徳を称えると同時に、自然の恵みに感謝する重要な行事となっています。

5. 木花咲耶姫命の文化的意義と現代における影響

5.1 日本文化における木花咲耶姫命の意義

木花咲耶姫命は、日本文化において桜の象徴として非常に重要な存在です。彼女の神徳は、生命の誕生と繁栄を象徴し、日本の春の訪れと共に多くの人々に祝福されています。また、富士山の女神としての信仰も深く、彼女の存在は日本の自然崇拝や美の象徴として広く認識されています。

5.2 現代における木花咲耶姫命の信仰とその影響

現代においても、木花咲耶姫命への信仰は続いており、特に春の季節には多くの人々が桜を愛でながら、彼女の神徳に感謝します。また、富士山を訪れる登山者や観光客も、木花咲耶姫命に対する信仰を持ち続けています。彼女を祀る神社や祭りを通じて、日本の自然や文化の大切さが再認識され、その影響は今後も続いていくことでしょう。

このように、木花咲耶姫命は日本神話における花と豊穣の女神として、その神話と信仰が日本の文化や自然と深く結びついています。彼女の神徳は、生命の誕生や繁栄、そして自然の美しさを象徴し、今なお多くの人々に信仰されています。