1. 彦火々出見命の概要

彦火々出見命(ひこほほでみのみこと)は、日本神話における海と農耕の神であり、山幸彦(やまさちひこ)としても知られています。彼は、天孫降臨で地上に降り立った瓊々杵尊(ににぎのみこと)と木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)との間に生まれた子で、海と山の恵みを司る存在です。彦火々出見命の物語は、兄である海幸彦(うみさちひこ)との争いを通じて、海神(わたつみ)の国を訪れ、豊かな恵みを得る神話として広く知られています。

2. 彦火々出見命の神話的背景と役割

2.1 海幸彦と山幸彦の物語

彦火々出見命の最も有名な神話は、兄である海幸彦との物語です。山幸彦である彦火々出見命は、山で狩猟を行う神として、兄の海幸彦が得意とする漁を試みることになります。しかし、兄から借りた釣り針を失ってしまい、その返却を求めて海の底にある海神の宮殿を訪れることになります。そこで、海神の娘である豊玉姫(とよたまひめ)と結婚し、海と山の豊かな恵みを得ることになります。

2.2 豊玉姫との結婚と後の物語

彦火々出見命は、海神の娘・豊玉姫と結婚し、彼らの間には鵜葺草葺不合命(うがやふきあえずのみこと)が生まれます。この子孫が後に初代天皇である神武天皇に繋がるため、彦火々出見命は皇室の祖先神としても重要な位置を占めています。彼の物語は、日本の自然と豊穣を象徴し、海と山の恵みがどのように人々に与えられるかを示すものとして伝えられています。

3. 彦火々出見命の役割と信仰

3.1 海と山の守護神としての彦火々出見命

彦火々出見命は、海と山の守護神として信仰されています。彼の神徳は、海と山の恵みを司るものであり、漁業や農業に従事する人々にとって重要な存在です。海の豊かさや山の豊穣を願う際には、彦火々出見命に対する祈りが捧げられます。また、彼の物語は、自然の恵みを大切にし、それを活かすことの重要性を教えるものとして、広く知られています。

3.2 皇室の祖先神としての信仰

彦火々出見命は、皇室の祖先神としても崇敬されています。彼の子孫が日本の皇室に繋がるため、皇室の正統性を支える神として、特別な位置を占めています。彦火々出見命を祀る神社では、国家の安寧や皇室の繁栄を祈願する祭りや儀式が行われ、多くの参拝者が訪れます。

4. 彦火々出見命を祀る神社とその信仰

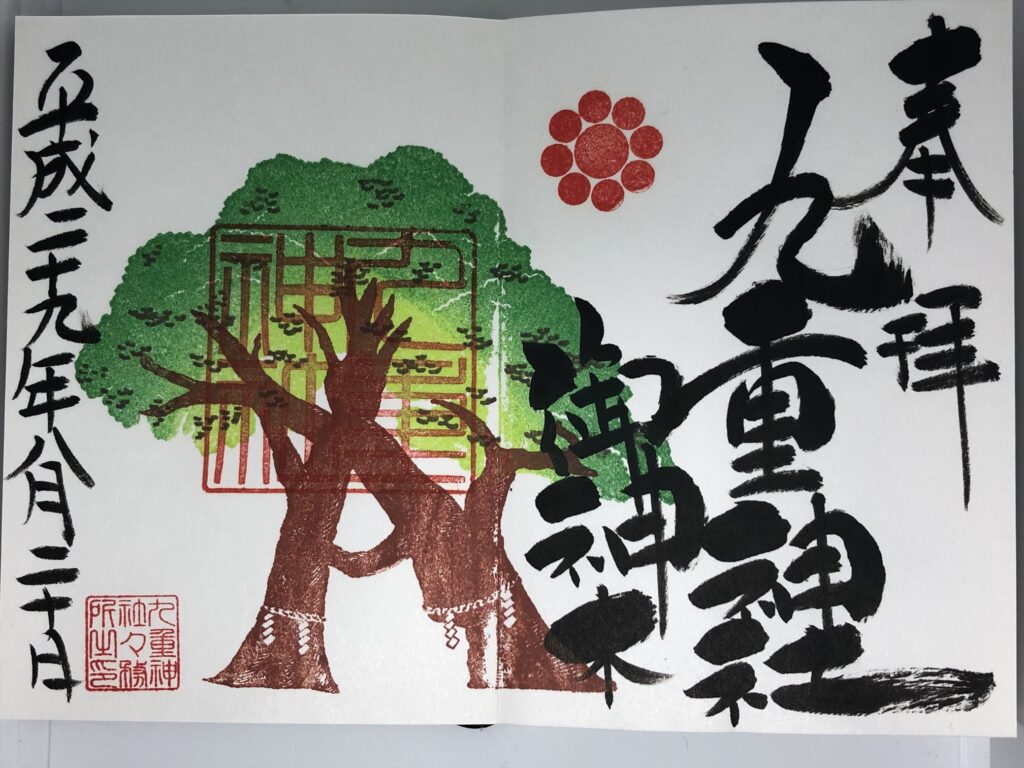

4.1 彦火々出見命を祀る主要な神社

彦火々出見命を祀る神社の中でも、最も有名なのは宮崎県の鵜戸神宮です。この神社は、彦火々出見命と豊玉姫を主祭神とし、夫婦和合や子孫繁栄を祈願する場として多くの参拝者が訪れます。また、その他の神社でも、彦火々出見命が海と山の恵みをもたらす神として祀られ、豊穣祈願や安全祈願の祭りが行われています。

4.2 豊玉姫との関連神話と祭り

彦火々出見命と豊玉姫にまつわる神話は、特に九州地方で強く信仰されています。彼らを祀る神社では、毎年、豊かな海と山の恵みに感謝する祭りが行われ、地域の人々が集まり、自然の恵みを祝います。これらの祭りでは、彦火々出見命の神徳が称えられ、次世代への教訓として伝えられています。

5. 彦火々出見命の文化的意義と現代における影響

5.1 日本文化における彦火々出見命の意義

彦火々出見命は、日本文化において海と山の恵みを象徴する重要な存在です。彼の神話は、自然との共生や調和を強調し、日本人の自然観や生活観に深く根付いています。また、皇室の祖先神としての位置づけから、国家の象徴としても広く信仰されています。

5.2 現代における彦火々出見命の信仰とその影響

現代においても、彦火々出見命への信仰は続いており、特に海や山に関連する地域で強く信仰されています。また、彼の神話は環境保護や自然の恵みを大切にする活動とも結びついており、現代の日本社会においてもその影響は広がっています。彦火々出見命を祀る神社や祭りを通じて、彼の神徳が次世代に伝えられ、今後もその信仰は続いていくことでしょう。

このように、彦火々出見命は日本神話における海と農耕の神として、その神話と信仰が日本の自然や文化と深く結びついています。彼の神徳は、海と山の恵みを守り、豊かな生活を支える存在として、今なお多くの人々に信仰されています。