1. 倉稲魂命の概要

倉稲魂命(うかのみたまのみこと)は、日本神話における豊穣と農業の神として広く知られています。「稲の神」や「穀物の神」として、特に稲作に関わる神格として古代より信仰されてきました。日本各地に稲荷神社があり、そこでは倉稲魂命が主祭神として祀られています。稲荷信仰の中心として、倉稲魂命は現在でも多くの人々に崇められ、農業や商業の繁栄を願う神として信仰されています。

2. 倉稲魂命の誕生と神話的背景

2.1 倉稲魂命の誕生と神産み

倉稲魂命は、『古事記』や『日本書紀』において、日本神話の主要な神々の一柱として登場します。彼の誕生に関する具体的な神話は多く残されていませんが、稲作や穀物に関わる神として、古代の日本人にとって非常に重要な存在でした。倉稲魂命の神格は、食物の恵みを象徴し、特に農耕社会において、その存在は欠かせないものでした。

2.2 倉稲魂命と他の神々との関係

倉稲魂命は、須佐之男命(すさのおのみこと)の子孫としても知られており、特に須佐之男命の妻である神大市比売(かむおおいちひめ)との間に生まれたとされています。また、大年神(おおとしのかみ)や宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)とも密接に関係しており、彼の神格は日本の豊穣神の中でも特に重要な位置を占めています。

3. 倉稲魂命の役割と信仰

3.1 豊穣の神としての役割

倉稲魂命は、稲や穀物の実りを司る神として、農業の神として崇められています。古代日本において、稲作は生活の基盤であり、食糧の安定供給を確保するために、倉稲魂命の信仰は非常に重要視されました。彼に捧げられる祭りや儀式は、稲作の収穫期に多く行われ、農民たちは豊作を祈り、収穫を感謝するために神前に参拝しました。

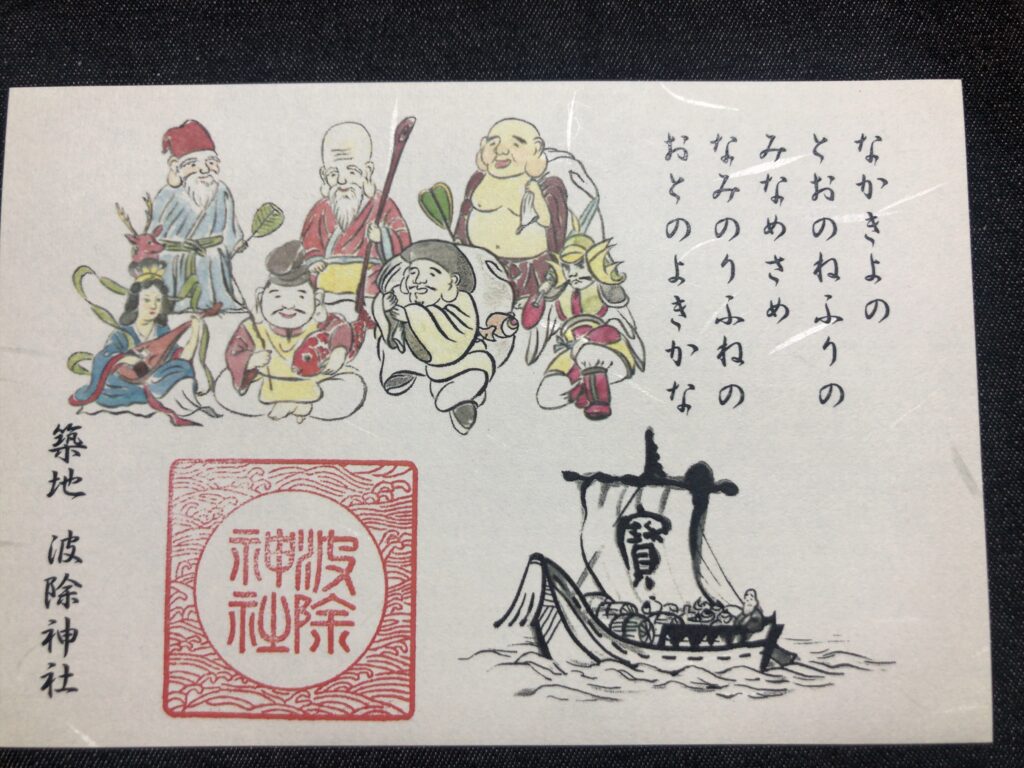

3.2 商業と繁栄の神としての信仰

倉稲魂命は、農業だけでなく商業の繁栄をも司る神としても信仰されています。特に江戸時代以降、商業の発展に伴い、稲荷信仰が商人や職人たちの間で広がり、商売繁盛の神としても広く崇められるようになりました。稲荷神社では、商売繁盛や家内安全を願う人々が訪れ、倉稲魂命の神徳に感謝し、祈願しています。

4. 倉稲魂命を祀る神社とその信仰

4.1 伏見稲荷大社と稲荷信仰の広がり

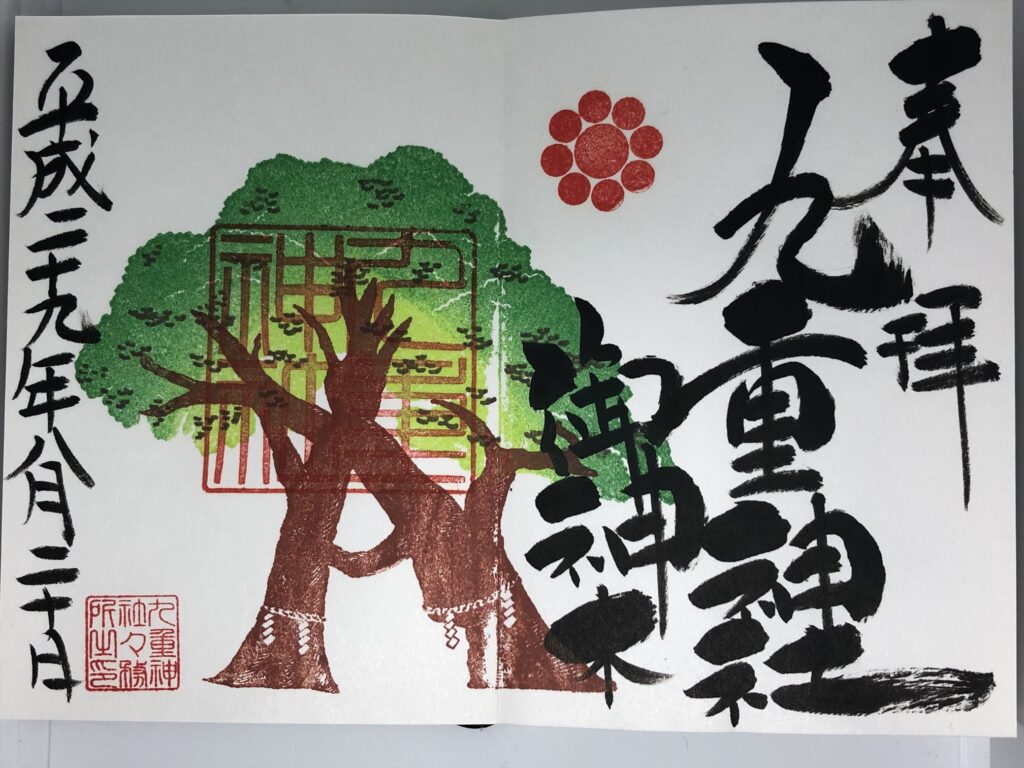

倉稲魂命を祀る神社の中で、最も有名なのは京都府京都市にある伏見稲荷大社です。伏見稲荷大社は、全国にある約3万社の稲荷神社の総本社であり、年間を通じて多くの参拝者が訪れます。朱色の鳥居が連なる千本鳥居や、五穀豊穣を祈願するための祭りが行われ、倉稲魂命の信仰がいかに深く根付いているかを感じさせます。

4.2 全国の稲荷神社とその影響力

伏見稲荷大社をはじめとして、全国各地にある稲荷神社では、倉稲魂命が主祭神として祀られています。これらの神社では、地域の農業と商業の繁栄を願う祭りや行事が行われ、倉稲魂命への信仰は、地元の人々の日常生活に深く結びついています。また、海外にもその影響は広がり、アメリカやヨーロッパなどの日本人コミュニティにおいても、稲荷信仰が見られます。

5. 倉稲魂命の文化的意義と現代における信仰

5.1 倉稲魂命の象徴と稲荷信仰の文化的意義

倉稲魂命は、農業社会において生命の源となる食糧を司る神として、日本の文化に深く根付いてきました。彼を象徴する稲荷信仰は、単に農業の神としてだけでなく、日本の自然と人々の生活の調和を象徴するものでもあります。稲作や農業を中心に発展してきた日本の歴史と文化において、倉稲魂命は欠かせない存在となっています。

5.2 現代における倉稲魂命の信仰とその広がり

現代においても、倉稲魂命への信仰は変わらず続いています。特に農業関係者や商業者にとって、倉稲魂命は今なお繁栄と成功を祈る対象であり、多くの人々が神社に参拝し、祈願しています。また、観光客や外国人にとっても、稲荷神社は日本の文化や信仰を体感できる場所として人気があります。